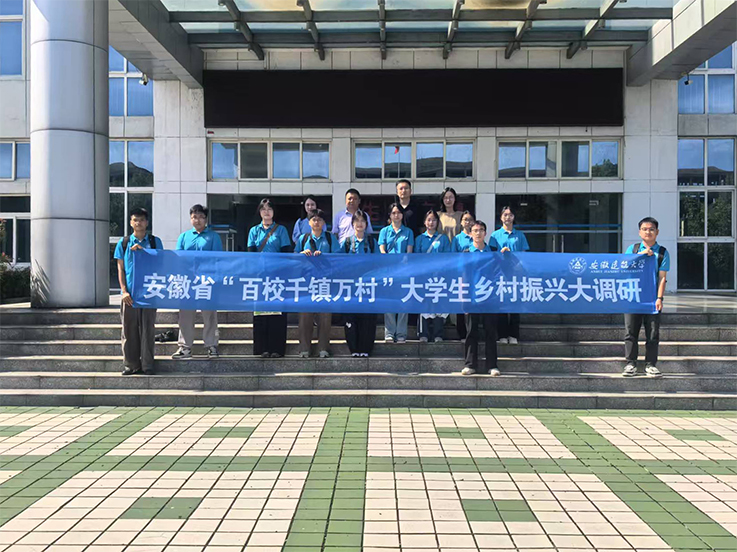

本网讯 为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,引领青年学生将课堂学习与乡村实践紧密结合,发扬实事求是精神,掌握密切联系群众方法,为加快推进乡村全面振兴、农业强国建设贡献青春力量。7月2日至4日,安徽建筑大学建筑与规划学院组织“青禾筑梦”调研团,赴六安市顺河镇,积极参与团省委、省学联开展的安徽省“百校千镇万村”大学生乡村振兴大调研。

安徽省“百校千镇万村”大学生乡村振兴大调研围绕走好质量兴农、城乡融合、绿色发展、文化兴盛、乡村善治、共同富裕等“六个之路”,聚焦推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等“五个振兴”,深入调研地方推进乡村振兴战略实施状况。

访村情·汇双卷

“农户问卷”旨在收集农户层面的基本信息和乡村振兴战略实施对农户生产生活的影响。团队践行“密切联系群众”调研方法,分赴王滩村、王圩村、安城村开展入户调研与问卷填写工作。调研中,村民纷纷表示,近年来生活幸福度大幅提升,他们真切地体会到了党和国家对他们的关怀与帮助。

“村庄问卷”旨在收集行政村层面的基本信息和乡村振兴战略在村庄层面的实施情况。实践团队通过村干部访谈,对当地行政村基本情况、村内各类型经营主体基本情况、地方推进乡村振兴战略实施状况、地方粮食安全保障现状等信息进行精确收集。了解到通过严格实行“一季粮食+一季饲草”轮作模式,实现了“产业发展”与“粮食安全”双赢。

探农旅·访三径

乡村产业振兴是“五个振兴”的重要基石。调研团队聚焦王滩村特色产业,深入探寻“特色种养+产业链延伸”的发展路径。在华好生态养殖企业,实地观摩全自动化挤奶生产线,全流程智能化操作让同学们直观感受到农业科技创新对传统养殖业的升级赋能;在千亩辣椒大棚基地,在基地负责人的带领与讲解下近距离观察棚内作物,让同学们深刻体会到传统产业规模化、标准化发展的活力。在小龙生态园,了解到如何通过“农牧业+旅游业”融合模式,打造当地生态文旅产业的典范。在产业调研过程中,团队深刻认识到农旅融合的本质是生态资源与体验经济的多维转化,乡村可持续振兴需统筹生态基底、文化载体与市场链接。

承红脉·践初心

团队赴六安苏家埠战役纪念馆开展主题党日活动。在苏家埠战役纪念碑前举行默哀仪式并敬献花篮,追思革命先烈。随后,师生共同参观数字化改造后的陈列馆,体验红四方面军“围点打援”战术的精妙之处与革命智慧。团队还在纪念馆前拍摄“历史名场面转场”短视频,以青春视角演绎革命热血场景。

参观过程中,师生们立足专业视角,积极交流感悟,深入探讨新时代红色文化赋能乡村振兴的创新模式,从宏观战略中汲取“集中力量办大事”的策略思维,精准聚焦乡村发展症结,整合资源重点突破;从革命历史中感悟“军民鱼水情深”优良传统,思考在乡村治理和建设中如何更好地凝聚民心、汇聚民智、激发内生动力。大家深感此行让历史照进现实,未来将以“军民同心”精神为指引,用青春力量赓续红色血脉,为新时代乡村注入蓬勃生机。

悟真知·绘蓝图

在调研过后,团队成员纷纷表示收获颇丰,受益匪浅,为成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代中国青年而不懈努力。中共预备党员吴昱祺同学深刻体会到乡村振兴需要我们用实际行动去解决问题,这次调研让我更加坚定了为基层发展贡献力量的决心,为乡村的产业发展、生态建设等方面贡献自己的智慧和力量。24级城乡规划专业刘美婷同学表示,这次调研让我看到乡村发展的多面性,也明白了规划更深入了解产业需求;苏家埠战役纪念馆的参观,让我意识到红色文化是乡村规划中不可忽视的底色,军民同心的历史精神能为规划提供价值指引。在今后的设计中,要为红色文化留足生长空间,让乡村在产业振兴中守住红色根脉。22级建筑学专业施雪硕同学感概道,深入乡村,我震撼于科技兴农与农旅融合带来的空间变革,作为建筑学学生,我深刻领悟到设计需根植产业、生态与村民需求,未来定用专业智慧助力绘就迸发现代活力的乡村新图景。

坚持农业农村优先发展是实施乡村振兴战略的总方针。“青禾筑梦”顺河调研行是建规学子将专业所学融入乡村大地的生动实践。通过深入走访调研、考察特色产业、感悟红色文化,同学们深刻理解了农旅融合发展的多维内涵与广阔前景,更坚定了用专业知识服务乡村的信念。调研成果已转化为服务当地发展的初步建议。未来,学院将继续引导青年学子扎根基层,发挥规划与建筑专业所长,在乡村振兴的壮阔征程中贡献智慧与力量,让青春之花在希望的田野上绚丽绽放。(作者:王昊禾 邢怡萌 鲁修仪 刘美婷;一审:李晶岑 二审:吴梦东 三审:吴运法)