本网讯 为深入贯彻落实习近平生态文明思想,贯彻落实教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》,推进“三全育人”“五育并举”育人体系建设,安徽建筑大学建筑与规划学院联合党委学生工作部、后勤管理处主办第二届“疗愈花园”营造大赛。近日,疗愈花园在安徽建筑大学紫云路校区徽韵楼6楼屋顶平台正式落成,意味着师生打造的6个各具特色的“疗愈花园”正式启用,也标志着为期两周的“赏园季”暨劳动教育成果展正式开幕。本次营造活动将心理健康教育、劳动教育与专业教学深度融合,打造“一院一品”特色品牌活动。

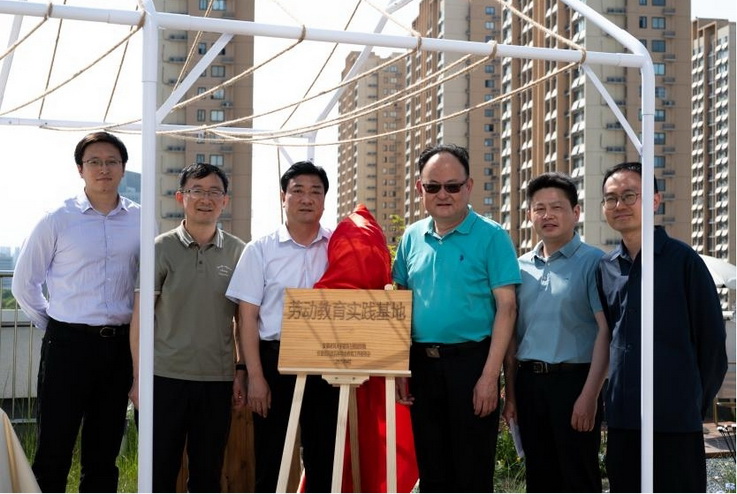

校党委常委、副校长李早实地参观了“疗愈花园”营造成果,详细了解学生团队在方案创作、装置搭建、维护管理等环节的实践细节,并指出要持续整合相关资源,将屋顶花园打造为“劳动育人+生态低碳”的示范场景。党委学生工作部部长徐庆和、后勤管理处处长唐黎共同为劳动教育实践基地揭牌。

劳动筑基实践路,育人深耕劳动田

“疗愈花园”营造大赛以劳动为载体,深入挖掘劳动教育的内涵。参赛团队围绕“云端的风景”主题,每组设计占地面积不超过30平方米的屋顶花园,注重疗愈功能,将劳动实践与生态文明建设紧密结合。通过设计、建造、维护等全周期模式,培养学生的创新实践能力和社会责任感,为新时代高校劳动教育筑牢思想根基。

创新多元融实践,沉浸劳动育新人

大赛采用“设计—建造—维护—展示”全周期模式。从方案征集到现场建造,从“云端”展示到持续维护,各环节环环相扣。参赛团队精心构思、深化图纸、现场建造,运用新媒体平台展示宣传,突出“运营”思维,打造沉浸式劳动教育模式,让学生在实践中成长。建规学院党委书记吴运法指出,未来这里将成为师生实践的沃土、创意的舞台,让劳动教育从“任务”走向“常态”,从“技能培养”迈向“价值塑造”。此次造园节与劳动教育实践基地的落成,是建规学院深化三全育人、五育并举改革的一次重要尝试。学院将以基地为平台,联合企业共建“云端筑梦实验室”,开发“社区花园运维”“适老化景观设计”等产教融合课程,推动人才培养与产业需求“无缝对接”。

校企携手同频振,“徽匠精神”耀其中

大赛注重劳动教育与专业教学结合,强调手脑并用。参赛团队在设计过程中合理运用园林植物和建造材料,发挥专业优势,展现“徽匠精神”。从方案设计到现场建造,从“云端”展示到持续维护,每一步都体现了劳动教育与专业教学的深度融合,让学生在实践中提升专业技能,传承“徽匠精神”。

活动邀请了安徽省风景园林学会理事长王勇、51造园学社创始人冯艳春、安与雷品牌创始人梁武斌、51造园学社合伙人董亮等组成“行业导师团”,对学生作品进行现场点评。王勇高度评价了学生成果并指出:“高校劳动教育应与企业需求同频共振。应尽快建立‘企业出题—师生解题—成果转化’的长效机制,推动产教融合从项目合作向人才培养体系延伸。”冯艳春表示,未来三年将持续接纳我校大学生进入企业开展实习,并承诺提供造园项目的实战机会和“订单式”招聘计划。

心灵花园疗愈行,润心启智促成长

大赛聚焦学生的心理健康,旨在打造兼具美观与功能性的疗愈空间。花园设计巧妙运用色彩搭配、植物配置和空间布局,营造出宁静、和谐的氛围,帮助学生缓解压力、放松身心。参赛团队在设计过程中深入研究心理疗愈原理,将自然元素与心理需求相结合,让花园成为心灵的避风港。通过亲身体验花园的疗愈功能,学生不仅提升了心理韧性,还学会了如何在日常生活中运用自然力量调节情绪,实现身心平衡,为未来的学习和生活注入更多积极能量。

劳动感悟促成长,实践收获筑梦想

参赛学生在活动中收获颇丰。参与项目的2023级学生黄杉坦言,“我们曾为调整种植槽角度反复修改图纸,也在暴雨中加固过排水系统。这些经历让我明白,设计师的图纸不仅要好看,更要‘接地气’”。安徽省风景园林学会教育工作委员会主任委员、建规学院景观系系主任聂玮表示。“从图纸到花园,我们种下的不仅是植物,更是劳动教育的希望。”未来将持续探索“五育融合+校企协同”育人模式,为城乡建设领域输送更多“懂技术、会创新、爱劳动”的复合型人才。

一院一品树标杆,劳动教育启新篇

建筑与规划学院将积极响应学校《2025年教风学风质量提升年专项行动方案》,以“一院一品”劳动教育品牌建设为引领,继续探索形式多样的劳动教育活动,深化劳动教育与专业教学的融合,弘扬“徽匠精神”,营造崇尚劳动、勤学善思的校园文化氛围。以劳动教育为笔,绘就学生成长成才的绚丽画卷,为实现中华民族伟大复兴的中国梦注入青春力量。(作者:聂玮 王昊禾 黄幸远 董亮;一审:贾宇枝子 二审:吴梦东 三审:吴运法)