本网讯 磷是水体富营养化的关键限制因子,其来源复杂、迁移转化过程受多种自然与人为因素影响。传统污染源解析方法在识别磷的来源及其驱动因素方面存在一定局限,难以在大尺度流域中准确反映污染源的空间异质性。因此,有必要引入机器学习等先进数据挖掘技术,结合同位素示踪与多模型融合,提升磷污染来源识别的精度与可靠性。

近日,环境与能源工程学院陈星老师在该领域取得重要进展,以第一作者在权威期刊《Agricultural Water Management》(中科院1区,影响因子6.5)在线发表了题为“Phosphate source apportionment across the agriculture-urban gradient in Asia’s longest river: Combining machine learning and multi-isotope techniques”的科研论文。安徽建筑大学为第一完成单位,谢发之教授为通讯作者。

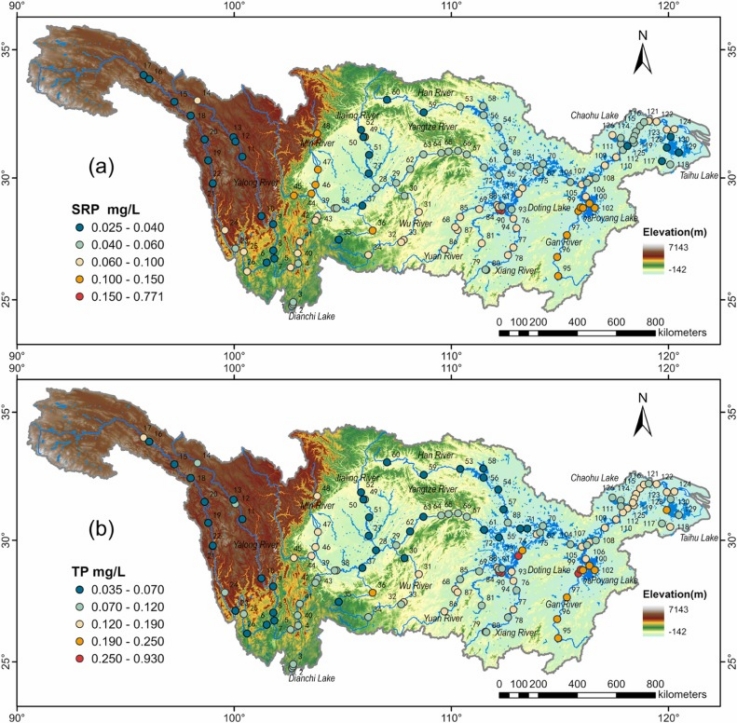

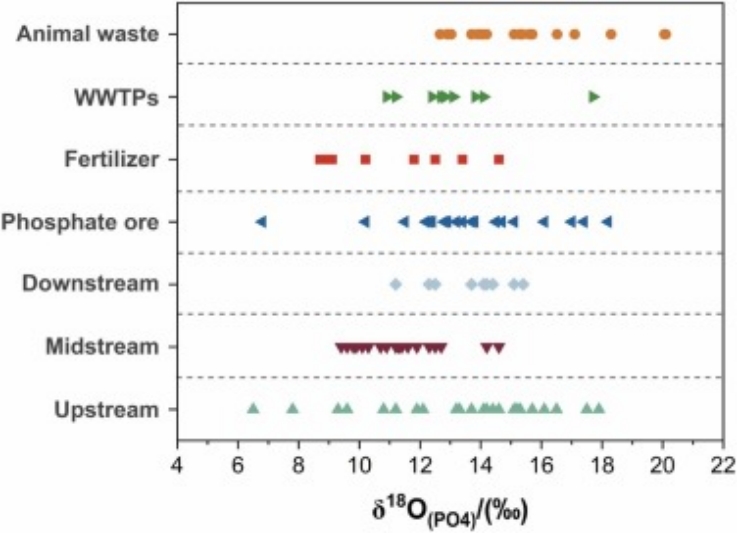

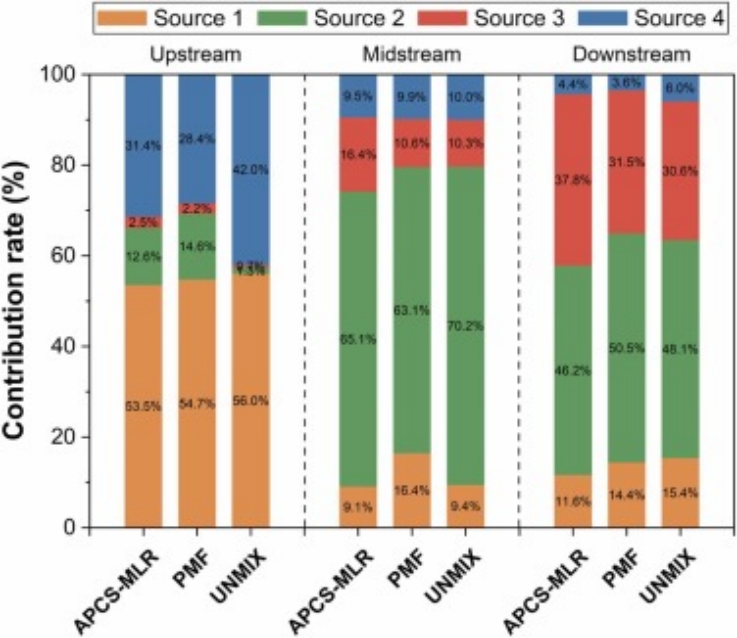

研究以长江流域为对象,综合运用自组织映射、磷酸盐氧同位素及多种受体模型,系统解析了流域内磷酸盐的空间分布、来源构成及其驱动机制。研究发现,长江流域整体水质状况良好,可溶性活性磷平均浓度为0.076 mg/L,磷酸盐饱和度介于18%–95%之间。通过同位素与机器学习融合分析,识别出农业排放、畜禽养殖、磷矿开采以及以污水为主的混合源为主要磷来源。在上游地区,磷矿贡献占比最高(54.7%),中游以农业源为主(66.1%),下游则表现为农业源(48.3%)与混合源(33.3%)共同主导。研究进一步揭示了不同区域磷污染的主导驱动因素,为跨农业—城市梯度的流域磷污染精准管控提供了科学依据。该研究构建的“机器学习+同位素+多模型”集成框架,为大尺度复杂流域污染源解析提供了新方法,具有较强的推广价值与应用前景。(作者:陈星 一审:侯晓云 二审:黄健 三审:谢发之)