本网讯 溶解性有机质是全球碳循环中最活跃的流动有机碳库,其组成与变化深刻影响水体碳动态及污染物迁移转化过程。然而,大尺度流域内DOM的空间异质性及其驱动机制尚不清晰,传统光学表征方法难以全面揭示其分子组成与来源差异。因此,亟需结合高分辨率质谱与同位素示踪技术,系统解析流域尺度下DOM的组成特征、来源及其对环境变化的响应。

近日,环境与能源工程学院陈星老师在该研究领域取得重要进展,在环境科学与生态学领域知名期刊《Environmental Research》(JCR Q1,影响因子7.7)在线发表了题为“Spatiotemporal dynamics of dissolved organic matter in Asia’s longest river: Linking isotopes, land use, and anthropogenic impacts”的科研论文。安徽建筑大学为第一完成单位,陈星老师为第一作者兼通讯作者。

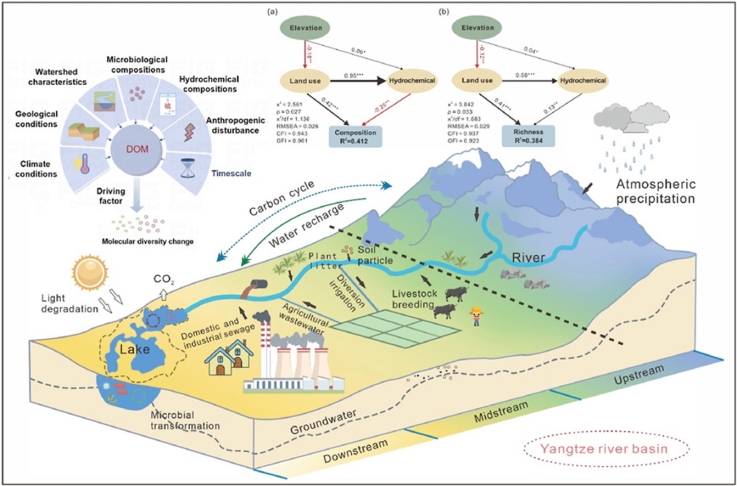

研究综合运用傅里叶变换离子回旋共振质谱、三维荧光光谱与水同位素技术,系统解析了长江流域九大子流域中DOM的组成、来源及其驱动因素。研究发现,长江流域DOC浓度整体较低(均值3.17 mg/L),DOM以类腐殖质和类木质素组分为主,表现出显著的陆源输入特征。空间上,鄱阳湖流域CDOM浓度和芳香度最高,嘉陵江流域类腐殖质组分占比最大,而太湖流域受人类活动影响显著,表现出较高的蛋白质类组分和内源贡献。研究进一步揭示,水同位素(δ²H-H₂O)与DOM光学和分子指标显著相关,土地利用类型和人类活动是驱动DOM组成与多样性的关键因素。该研究构建了“光学-分子-同位素”多维分析框架,为大尺度流域DOM源解析与碳循环研究提供了新方法与科学依据。(作者:陈星 一审:侯晓云 二审:黄健 三审:谢发之)