本网讯 为深入贯彻落实国家关于大学生暑期“三下乡”社会实践活动的部署要求,引导青年学生在实践中厚植家国情怀、锤炼专业本领,服务乡村振兴战略,安徽建筑大学艺术学院“非遗·筑美·实践队”奔赴黄山市歙县及周边地区开展暑期社会实践。这支由艺术学院团委书记孙长玥、动画系教师刘琳琳带着本科生、硕士研究生组成的团队,以艺术设计为纽带,将专业知识转化为服务乡村振兴的生动实践,在徽州古村落间探寻非遗活态传承与乡村空间焕新的融合路径。

文脉梳理锚定方向 多维协同精密筹备

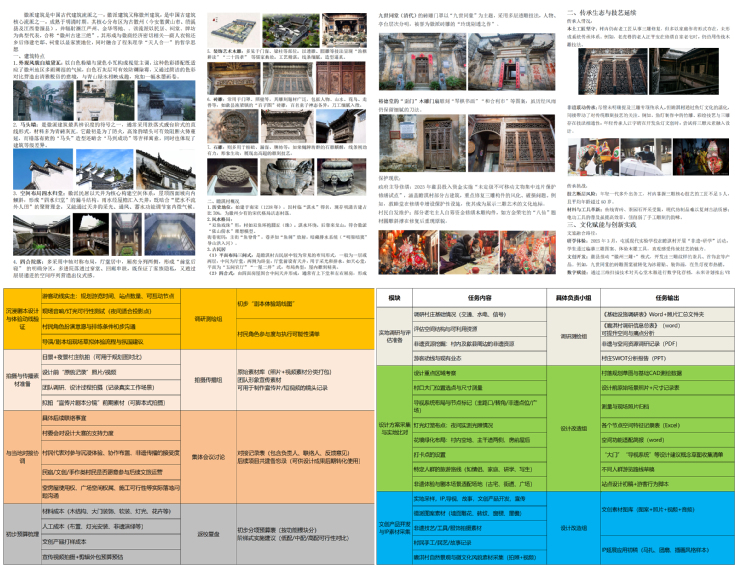

实践队充分发挥环境设计、视觉传达、动画等多专业优势,聚焦“乡村空间美化、文旅传播策划、非遗活态呈现”三个主题。团队成员在成行前系统梳理歙县地域文脉、古建遗存及非遗分布特征,创新构建“调研测绘、设计改造、拍摄传播”三组联动机制。调研测绘组引入“用户体验前置研究”多角色游客动线模拟法,预判空间使用难点;设计改造组提前完成目标村庄功能分区规划及品牌IP初稿;拍摄传播组精准设计叙事脚本与分镜头,确保影像创作与田野调查同步推进。

设计之力唤醒古村 青春智慧激活潜能

团队秉持“以设计之力激活乡村潜能,以青春智慧赋能乡村建设”宗旨,选取歙县瞻淇村、岭脚村、汪满田村开展调研。在古建林立的瞻淇村,队员们通过沉浸式踏勘,发现其核心公共空间虽文化底蕴深厚,却面临功能复合性不足、导视系统缺失等发展瓶颈,并据此精心筹备设计绘制空间文化资源图谱。走进生态秀美的三阳镇岭脚村,针对游览动线混乱、基础设施失序等问题,尝试提出生态与功能协同优化的系统方案。针对深藏山坳的汪满田村,则聚焦传统村落格局保护,梳理出文旅形象提升的差异化路径。结合当地政府、村民需求,同学们以设计思维解剖乡村文化肌理,努力为古村落注入现代活力与青春智慧。

悠悠鱼灯照彻古今 影像铭刻传承不息

在瞻淇村和汪满田村,拍摄传播组全程记录非遗传承人的鱼灯扎制技艺与口述历史,捕捉鱼灯游弋于青砖黛瓦间的震撼场景,累计采集千余条影像素材。这些承载着祈福寓意与集体记忆的鲜活画面,将成为制作文旅短视频的核心素材,助力徽州非遗突破地理阻隔,走向更广阔的传播平台。

丰碑之下淬炼初心 誓言铿锵砥砺担当

团队赴歙县“西山降”红军烈士纪念碑接受红色精神洗礼。在庄严肃穆的纪念碑前,师生党员们聆听革命历史,缅怀先烈伟绩,重温铿锵的入党誓词。这场沉浸式红色教育,将服务乡村振兴的实践行动升华为赓续红色血脉的时代使命,厚植了同学们“把论文写在祖国大地上”的家国情怀。

实践成果落地生根 多元赋能乡村蝶变

暑期“三下乡”社会实践不仅是一次深入乡村的社会课堂,更是一次运用专业知识服务地方发展的生动实践。团队充分发挥艺术设计学科优势,将专业知识转化为解决乡村实际问题的具体方案。聚焦非遗与村落风貌的主题短视频将以艺术化叙事提升乡村知名度;针对三个村庄文旅发展难点定制的设计方案,涵盖公共空间美化、科学导视系统及文化IP开发,直指人居环境提升与文旅体验优化。逾百GB的测绘影像、访谈实录构建的结构化数据库,为乡村可持续发展储备宝贵资料;而全程纪实影像与专业汇报文案,则将青年学生躬身乡野的奋斗身影转化为激励社会的精神符号。

当艺术的星火落入徽州古村的青石板路,一幅“以青春智慧赋能乡村建设”的时代画卷正徐徐展开。同学们以艺术与设计激活沉睡的乡村潜能,用影像之光点燃非遗传承之火,在红色沃土中淬炼报国初心,通过专业实践深刻理解艺术设计在乡村建设中的独特价值,展现新时代青年服务社会、报效国家的使命担当,为探索艺术赋能乡村的可持续发展路径贡献专业力量。(作者:孙长玥 刘琳琳;一审:施林坡;二审:任磊;三审:潘青)