本网讯 马克思主义学院教师周晨,自2021年担任思政课教师以来,她就把“做一名有情怀的思政老师”作为自己的奋斗目标,黾勉不倦,久久为功。她用心用情讲好每一堂思政课,用力用功当好学生成长引路人;她躬耕教学创新与实践,不断尝试和探索教学方法,努力打造有温度、有深度的思政课堂。凭借对思政课教学的无限热爱,在近期落幕的第五届全国高校教学创新大赛中,周晨老师主讲的《马克思主义基本原理》课程获得安徽赛区二等奖。

重视比赛校院二级保障构筑基石

周晨老师坦言“首次参加教学比赛,内心还是很忐忑的,起初只是抱着试试看的态度,但是学校和学院的层层保障和细致指导给了自己信心”。

学校历来高度重视教学工作,并建立了完善的校院二级管理机制,“以赛促学,以赛促教”也是学校提高教学质量的重要举措。马克思主义学院多年来形成的“五育并举”的育人模式为教师参加教学比赛提供了重要的平台和保障。学院始终坚持“传帮带”的优良传统,每位新进教师都会配备一名具有丰富教学经验的导师,一对一传授教学方法,全天候解疑答惑,帮助老师快速提升教学水平。周晨老师到教研室没多久,就在导师的带领下参与了教研室教学成果奖的申报,安徽省教学成果一等奖的优异成绩也为后续教学创新比赛获奖打下了坚实的基础。

团队协同持续改进教学久久为功

思政课责任重大,教师身上的压力也不小。“每一次站上讲台,心里都会想着这次课要起到怎样的效果”,周晨老师说。“台上一分钟,台下十年功”来形容教师的工作再恰当不过。教学创新比赛不是简单的一次比赛,而是根植于教学日常持续不断地积累和改进。每次教学间隙,教研室同事们就会聚在一起分析学情,分解教学片段,分析教学困境,分享教学方法。《马克思主义基本原理》课程学理性强,学生难听懂;内容枯燥抽象,学生没兴趣。如何破解这一个个难题,是教研室研讨和解决的重点。大家集思广益,寻求解决这些难题的对策和方法。这些看似普通教学的日常,契合了教学创新比赛切实解决教学中存在的实际痛点的理念。也正是在这样求知、求真、求实的集体中,自己得以迅速成长。

周晨老师表示,反思是教学理论与实践的最佳结合点。“‘教然后知困’,自己下课后会复盘讲解过的内容,反思不满意的地方,坚持写教学反思,记录教学中存在的堵点,改进教学方案。”日常持续不断的积累和改进,参加教学创新比赛就成了水道渠成的事。比赛还可以反哺教学,通过比赛,不仅把教学反思和教学实践进行了系统整理,在与同行交流与学习的过程中,对教学也有了更加深刻的理解和认识,真正达到了“以赛促教”的目的。

厚植情怀用心用情提升教学实效

亲其师,则信其道;信其道,则循其步。思政课教师不仅要传授理论知识,更重要的是要在学生的心灵里埋下真善美的种子。周晨老师努力了解学生、理解学生、走近学生。她邀请学生在食堂共进午餐,在闲谈中了解他们的所思所想。学生家中出现意外,她也通过适合的方式给予鼓励和支持。学生有厌学情况,她就和辅导员积极沟通商议对策。她说:“思政课老师情怀要深,我的理解是不仅要有家国情怀,还要有对学生的情怀,对思政课的情怀。有情怀的教育才是教育的最高境界”。

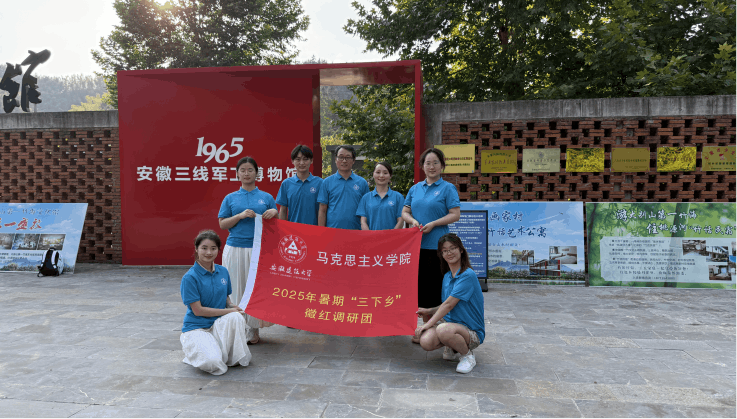

为了让学生在学思践悟中成长,她和学生一起创作红色情景剧剧本,一起排练,一起被人物的先进事迹所打动。她指导学生参加大学生讲思政课比赛,体会祖国艰辛而又辉煌的发展历程。她带领学生参加暑期“三下乡”调研,把课堂搬进了霍山县的乡村里,让学生在社会实践和社会服务中增长才干。这种“主辅课堂联动”的教学模式,打破了单向度“满堂灌”的讲课方式,实现了师生之间、生生之间以及理论与实践之间的深度交流,提升了思政课的亲和性、针对性和感染力。

教学创新比赛不仅是教师们展示教学理念的平台,更是推动教育理念碰撞融合的契机。备赛过程是紧张而充实的,每一次磨课都像是一场心灵的历练,让我不断突破自我,升级迭代。比赛已经结束,而教学改革之路却有了新的开端。周晨表示,未来她将把比赛所思所获不断转化到教学中去,为点亮学生成长成路作出师者的贡献。(编辑:任亚若;一审:徐平:二审:任亚若:三审:马晓艳)