史艳琼,工学博士,副教授,硕士生导师,现任机械与电气工程学院电气系主任,安徽省计量测试学会理事。

立师德之本,固教学之基

史艳琼老师始终以“立师德之本,固教学之基”为育人准则,在二十六载从教生涯中谱写了一曲新时代高校教师的师德赞歌。作为电气系骨干教师,她将《大学》中“明德至善”的儒家教育传统与新时代“四有”好老师标准有机融合,并将其贯穿于教学实践中。

在师德建设方面,史老师将思政教育融入专业课程。她主讲的《现代控制理论》课程通过案例分析实现价值引领。在讲授状态空间表达时,通过状态变量选取说明全局观与系统思维,引入“抓住主要矛盾”的方法论;在讲解系统稳定性分析时,类比“改革发展稳定”的治国理念,树立学生的国家发展大局观,培养学生把握“稳中求进”的辩证思维。

秉持“教学为教师第一天职”的理念,史老师打造了“基础-综合-创新”三阶递进式课程体系,将《电路原理》的教学内容划分为基础型(60%)、提高型(30%)和挑战型(10%)三个梯度。这种个性化培养模式使课程优秀率从15%提升至30%,学生在该课程的考研中也普遍取得了优异成绩。

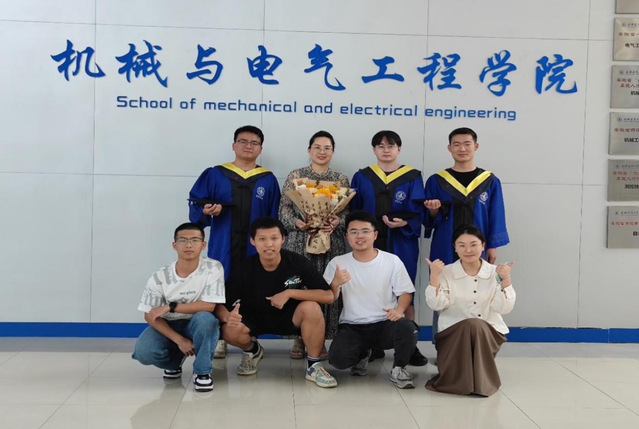

在创新实践指导方面,史老师构建了“项目链式培养”机制,近三年指导大学生创新创业项目9项(其中国家级3项),形成“基础训练-综合实践-创新实践”的递进培养路径。她指导的项目团队主要成员均考入985或211高校继续深造,展现了工程教育的实践价值。

在担任2018级、2024级自动化专业导师期间,史老师始终关注学生的心理健康与学业发展。其中,2018级自动化专业学生在她的悉心指导下,考研录取率达30%,创学院历史新高,更有7名学生进入“双一流”高校深造。在2022年毕业季,该专业就业率也达到了90%以上。

二十六年来,史老师始终以“明德至善”为精神坐标,用扎实的专业学识和深厚的教育情怀,培养了一批又一批具有家国情怀和创新精神的电气自动化人才,生动诠释了新时代人民教师的使命与担当。

铸科研之魂,强发展之翼

史老师深耕机器视觉领域,始终以“四个面向”为科研导向,将学术追求与国家战略需求紧密结合。她与中国光电研究院、合肥工业大学和上海贝特威科技有限公司合作,突破汽车制造领域的“卡脖子”技术。作为项目负责人,她承担了国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”专项中的“汽车关键部件装配缺陷视觉检测仪”子课题,聚焦三维光学传感器及图像数据采集关键技术研发,解决了复杂工况下微小缺陷检测的行业难题,相关技术指标达到国际先进水平。

为突破我国半导体封装检测设备长期依赖进口的“卡脖子”困境,史老师联合合肥知常光电科技有限公司、合肥工业大学,联合申报了安徽省科技重大专项“封装工艺过程3D缺陷检测仪”项目。该项目历时三年技术攻关,成功研制出具有完全自主知识产权的高精度检测设备,其核心指标达到国际领先标准,目前该成果已实现产业化应用。

近年来,史老师带领团队取得丰硕科研成果,发表论文15篇以上,获批专利和软件著作权5项,科研经费超百万元。同时,她将科研项目中的典型案例转化为教学资源,构建了30多个工程案例,探索“科教融汇”人才培养模式;在研究生培养中实行“科研小组制”,让学生深度参与横向课题研发,已成功帮助多名学生进入行业头部企业就业。这种将前沿科研与教学实践深度融合的方式,使学生在解决真实工程问题的过程中提升了创新能力,实现了科研反哺教学的价值闭环,用实际行动践行着新时代高校教师的科研使命与社会担当。

史老师以“明德笃教”的育人初心和“求是创新”的学术追求,在二十六载教育生涯中实现了教学与科研的双向赋能。作为扎根一线的教育工作者,她将儒家“明德至善”的传统精神转化为“三全育人”的现代实践,通过课程思政浸润、分层教学改革、项目链式培养等创新举措,培养出大批兼具家国情怀与创新能力的自动化人才;作为攻坚克难的科研先锋,她以破解“卡脖子”技术为己任,在机器视觉与智能检测领域取得多项突破性成果,推动国产检测设备实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。其“科教融汇”的育人模式与“产学研用”的科研路径,生动诠释了新时代高校教师“经师”与“人师”相统一的精神品格。站在新征程上,史老师将继续以智慧之光启迪学生,以创新之火点亮科研,为培育更多堪当民族复兴大任的时代新人而不懈奋斗。

(作者:机电学院;一审:瞿浩;二审:刘伟;三审:叶少宝)