剑桥夏校札记:在自然、能源与建筑之间,寻找可持续的未来

环境与能源工程学院2022级环境工程专业叶承奇

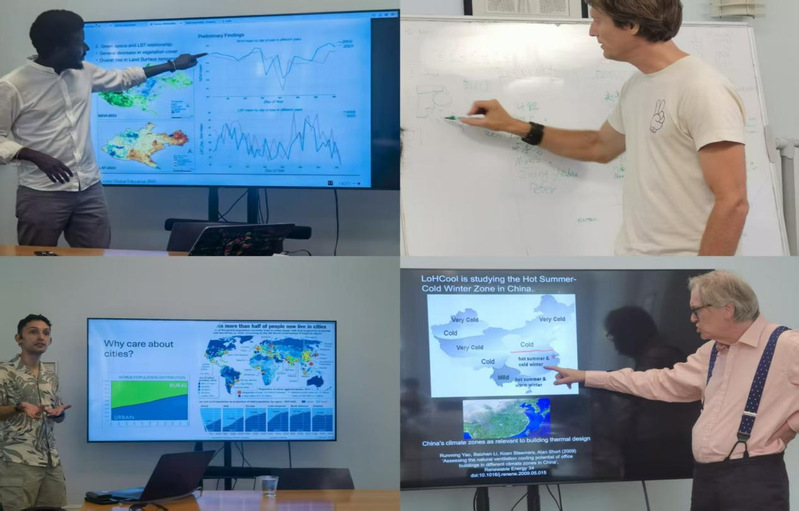

2025年夏,我以一名环境工程与储能科学学习者的身份,踏上剑桥的土地,走进莫德林学院红砖砌成的回廊,参与了一场关于建筑、环境与土木工程的跨学科对话。在这片曾经孕育牛顿、图灵、霍金的土地上,我不仅聆听了一场场关于可持续建筑与材料创新的前沿讲座,更在小组项目中与来自世界各地的同学共同探讨如何以自然材料和储能技术为媒介,回应这个时代的全球能源与气候危机。

此次夏校由剑桥大学建筑系多位教授主导,课程内容系统而深入。沙赫教授的“低碳建筑环境设计”课程让我意识到,环境工程中的物质循环理念与建筑领域的全生命周期评估有着深刻的相通之处;“数字自然:工程木材”讲座则让我思考生物质材料在储能方面的潜在应用价值——这正是我修读储能科学与工程微专业时特别关注的领域。作为安徽建筑大学环境工程专业的学生,我对材料生命周期中的能源消耗和环境影响有着特别的敏感度,这些课程为我提供了全新的跨学科视角。

我们的结业项目以“通过自然材料创新开发低能耗结构材料和系统”为题,结合我在台湾东海大学交换期间学习的联合国可持续发展目标(SDGs),提出了竹材不仅是一种文化符号和结构材料,更是一种具有碳封存能力和热调节性能的天然储能介质。我们通过数据模拟、案例分析与材料实验,论证了竹材在湿热气候下的适应性、节能潜力及其在建筑热惯性方面的独特优势。这项研究恰好融合了我的环境工程背景、储能专业知识以及对可持续建筑的兴趣。

最终,我以91的成绩完成了项目汇报。沙赫教授在推荐信中特别指出:“Chengqi Ye在项目中展现了出色的跨学科理解力,将材料科学、环境工程和储能技术有机结合,他对可持续材料的前瞻性思考令人印象深刻。”这份评价,不仅是对我学术能力的认可,更是对我将环境工程、储能科学与建筑实践相结合的研究方向的肯定。

课堂之外,夏校安排的文化参访让我从另一个维度思考可持续发展。在大英博物馆,我驻足于帕特农神庙雕塑前,不禁思考:古希腊人如何利用当地材料建造出历经千年的建筑杰作?这种就地取材、顺应自然的智慧,与现代可持续建筑理念何其相通。站在白金汉宫前,我既欣赏其建筑之美,也不禁思考这类历史建筑在能源效率方面的挑战与创新可能。而伦敦眼与大本钟则让我沉思——在这些现代与古典交织的城市景观中,我们该如何平衡遗产保护与绿色改造?

这些实地参访让我真切体会到,可持续发展不仅是技术问题,更是文化、历史与现代性的对话。正如在康河泛舟时,向导指着两岸的建筑所说的:“剑桥的美,在于它能够将八个世纪的建筑智慧与当代的可持续创新和谐共处。”

回想在安徽建筑大学的学习时光,我通过环境工程专业课程掌握了物质与能量流动的分析方法,通过储能微专业了解了能源存储与转换的前沿技术。而在台湾东海大学的交换经历,则让我在SDGs框架下重新思考了工程技术的伦理维度。这些学习经历在此次剑桥夏校中形成了有机融合——当我分析一种建筑材料的环境影响时,我既会考虑其生命周期内的能源消耗和排放,也会思考其热工性能和储能潜力,更会将其置于更广泛的可持续发展目标框架下进行评价。

在剑桥的十四天里,我白天听课、讨论、泛舟康河,夜晚则在学院的图书馆里整理笔记、绘制草图、撰写报告。我常常想起肖特教授所说的:“建筑不是对抗自然,而是重新学会与自然对话。”这句话与我作为环境工程师的训练不谋而合——无论是处理水、气、固废,还是设计储能系统,或是构建建筑环境,其核心都是要理解自然系统的运行规律,并以技术创新与之和谐共处。

如今,我手持结业证书与成绩单,上面印着“A+,Exceptional”,但这不仅仅是一个分数。它代表着我在环境工程、储能科学与建筑可持续性交叉领域中的思考、探索与成长,代表着我如何将不同阶段所学融会贯通,并在剑桥的学术体系中得以深化与实践。从合肥到台中,从台中到伦敦,我的学术视野在不断拓宽,但对可持续发展的追求始终如一。

作为未来环境工程师和储能技术研究者,我更加坚定了自己的方向:推动建筑与能源、环境的跨学科整合,开发真正符合可持续发展理念的技术解决方案。建筑不仅是凝固的音乐,也是能源流动的载体和环境影响的节点。当我们谈论低碳、自然材料、循环设计时,我们其实是在构想一种新的技术伦理——一种更谦卑、更智慧、更负责任的人与自然相处之道。

感谢剑桥,让我在这段夏日时光中,不仅拓宽了视野,更明确了自己的学术使命。站在大英博物馆阅读罗塞塔石碑时,我意识到人类文明之所以能够传承,正是因为我们不断学习、解读并创新。同样,面对当今的能源与环境挑战,我们也需要一种新的“罗塞塔石碑”,能够翻译并整合不同领域的知识,最终实现人与自然的和谐共生。这,或许就是我此行最深的感悟!(指导教师:刘珺珺;审稿:丁湘)

、