武汉大学第15届地球空间信息科学国际暑期学校学习心得

环境与能源工程学院2023级地理信息科学专业王晨羽

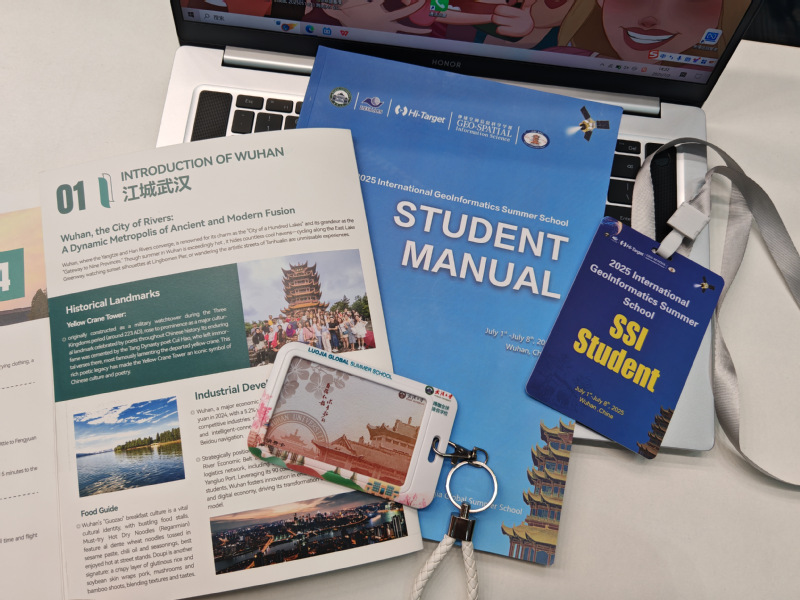

学期结束后的第一周,我有幸参加了由武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室主办的第15届地球空间信息科学国际暑期学校(IGSS 2025)。作为本次活动我校唯一的入选学生,我希望借此机会分享这一段宝贵的学习与交流经历。

本届暑期学校以“人工智能”为主题,吸引了来自全球28个国家和地区的120余名青年学者、研究生及行业技术人员齐聚珞珈山下,围绕人工智能与合成孔径雷达(SAR)等前沿领域开展深入研讨,搭建了高水平的学术交流平台。其中外籍学生约占70%,多数来自“双一流”建设高校或海外知名学府,其中不乏博士研究生。我能够站上这一舞台,得益于我校作为“一带一路”建筑类大学国际联盟高校成员的身份,也深感责任重大。

我选择的课程为意大利威尼斯卡福斯卡里大学Marcello Pelillo 教授主讲的《人工智能与机器学习》,共五节课程。此外,李德仁院士、李熙教授、陈亮教授、翟思曜博士、南非约翰内斯堡大学 Walter Musakwa 教授以及中海达公司魏耀宗总监等专家也带来了六场高水平学术报告,涵盖夜间遥感、室内导航、文化遗产保护等前沿方向。相关讲座由测国重GeoScience Café承办,兼具学术深度与交流活力,不少内容还将在网络平台公开分享。这些报告为我开阔了学术视野,也为后续学习与研究提供了新的思路。

暑期学校的所有课程和讲座均以英文授课。不同国家的口音和专业术语对刚通过大学英语六级的我而言是一大挑战。每场活动均设有互动环节,来自各国的同学能够在语言差异中积极交流,这种学术氛围让我深受感染,也进一步坚定了提升英语能力的信心与决心。在小组研讨环节,我们围绕“基于多源传感器的海洋水上水下目标立体检测、跟踪与定位技术”展开研究,尝试通过技术手段实现水下图像真实色彩的还原。课题由同组的大三本科生提出,其前沿性和实践价值令我惊叹。展示环节中,各小组的研究成果均富有新意,部分方案具备较强的可操作性,极大拓展了我的思路。相比之下,我意识到自己此前参与的部分项目在复杂度与挑战性上仍显不足,这也提醒我在今后的学习中应当进一步积累知识、提升科研能力。

每天晚间的两小时专题研讨会给我留下了最为深刻的印象。偌大的教室内汇聚了不同肤色与语言背景的学生,因共同的学术兴趣而展开热烈讨论。我看到来自第三世界国家的优秀学生凭借扎实的科研实力获得唯一的“优秀报告奖”,这让我联想到百年前赴海外求学的中国青年。事实证明,真正具备学术实力与毅力的人,终将在国际学术舞台上赢得应有的认可与荣耀。除学术研讨外,暑期学校还组织了丰富的文化交流活动,包括参观湖北省博物馆和地面遥感卫星控制站、参加国际文化派对等。在控制站参观中,我被科研人员长期坚守与专注的精神深深打动;在文化派对上,各国同学的舞蹈、民歌与民族服饰展示则让我切身体会到“知识无国界、友谊无国界”。

在这一周的学习与生活中,我也得以感受武汉的城市风貌:体验光谷空轨与无人驾驶“萝卜快跑”,品尝当地特色美食,在校园中漫步。与其说这是一次暑期学校的学习,不如说是一场兼具学术与文化的全方位体验。最后,我想向有志报考武汉大学研究生的同学们建议,可以在本科阶段,特别是大三暑假期间,积极参与类似的暑期学校。这不仅是与未来导师建立联系、结识测国重同学的契机,更是深入了解武大科研氛围与校园文化的有效途径,这种体验远非网络渠道所能替代。

衷心感谢建大和测国重提供的这一宝贵机会。这段经历不仅让我拓宽了学术视野,更让我深刻认识到肩负的责任与未来的方向。我将努力把所获的启发与积累转化为前行的动力,在学术与人生的道路上不断进步与成长。(指导教师:刘珺珺;审稿:丁湘)