本网讯 近日,材化学院青年教师李琼光特任副研究员在国际知名期刊《Inorganic Chemistry Frontiers》(中科院一区)发表题为“Catalytic microdomain engineering enables low-temperature fabrication of high-rate carbon anodes”的研究论文。安徽建筑大学为第一完成单位,李琼光为第一作者和通讯作者。

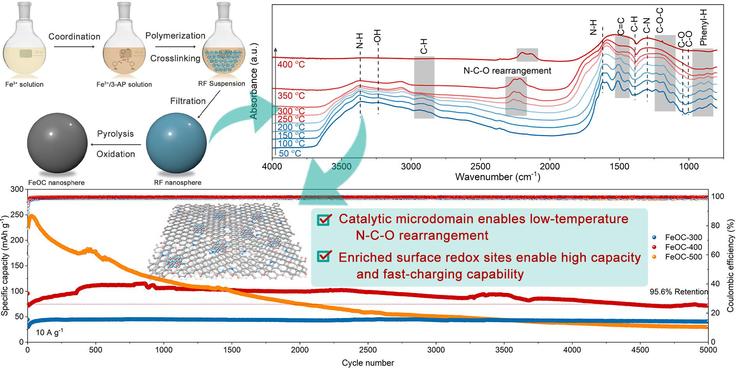

锂离子电池作为一种重要的电化学储能器件,在电动交通、人工智能、规模储能等领域有着广泛应用。石墨负极的发展日益趋近其理论极限,已无法满足下一代高比能锂离子电池的需求,因此亟需开发高能量密度和高倍率新型碳基负极材料。如何在保证材料性能的前提下降低材料的碳化(热解)温度是解决这一问题的途径之一。李琼光团队报道了一种基于催化微域工程(Catalytic Microdomain Engineering)的高倍率碳负极低温制造技术,在低于500℃的热解温度下,FeOC系列材料贡献出高可逆容量、倍率性能和循环寿命。该工作探索了低温热解碳负极在高比能锂离子电池负极中的应用,并通过多种原位/非原位表征手段系统的研究了材料的形成过程、储能机理和失效机制,并与磷酸铁锂正极匹配验证了其在全电池中可行性,对降低规模储能用碳负极的制造成本具有十分重要的指导意义。

针对锌金属负极面临的枝晶生长和界面副反应等关键问题,采用电解液工程策略,提出了动态界面调控方法和捕捉-沉积机制,有效缓解了锌金属负极的枝晶生长和副反应问题,为开发高能量密度、长循环寿命的水系锌离子电池提供了理论基础。相关工作以安徽建筑大学为第一单位分别发表于国际知名期刊《Journal of Power Sources》(中科院二区)和《Chemical Engineering Journal》(中科院一区)。

此外,团队积极开展合作研究,其中与西北工业大学、中国科学院过程工程研究所、上海理工大学等单位合作的成果“Lithium-Mediated Ammonia Electrosynthesis over Orderly Arranged Dipoles Regulated Solid-Electrolyte Interphase”发表在国际著名期刊《Journal of the American Chemical Society》(中科院一区)上,安徽建筑大学为共同通讯单位,李琼光为共同通讯作者。

近年来,材化学院依托先进土木工程材料安徽省重点实验室等省级科研平台积极引导组织新进青年人才融入科研团队,目前在储能化学、环境化学领域形成了特色科研方向,化学学科已进入ESI前1%。

(作者:李琼光;一审:李刚;二审:王爱国;三审:孙长城)