本网讯 近日,安徽共青团正式公布“共青团安徽省委关于表彰2025年安徽青年五四奖章、安徽省新时代青年先锋和安徽省‘两红两优’的决定”。我校王平教授荣获2025年安徽省“新时代青年先锋”荣誉称号。

王平,中共党员,现任安徽建筑大学教授(破格),特种电线电缆国家地方联合工程研究中心副主任兼学术带头人,科技处自然科学管理科科长,材料与化学工程学院高分子材料与工程专业教师。王平教授长期从事生物基材料高性能化和严苛环境服役工程材料领域的相关研究,解决了“生物基功能助剂”、“磁悬浮与航天电磁推进装备用线缆材料”及“严苛环境服役食品接触材料和军用保障装备”的关键技术问题。主持开发的材料成功应用于CR450高速列车、低真空管道高速飞车和边防**装备中。开发的生物基材料在北京冬奥会中得到应用,相关技术通过科技成果赋权成立了学校首个科技型企业,并获得首轮融资。显著成绩的背后是其十年如一日的默默耕耘、潜心钻研,彰显了他对科研的执着、对教育的热爱、对学生的关怀。

潜心科研:砥志研思,夙夜匪懈

王平教授长期从事高分子材料的结构控制和高性能化研究,具有十多年的产业化经验,自进入高校工作以来,立志做“仰望星空、脚踏实地”的科学研究,在瞄准国家重大战略需求和科技发展前沿的基础上,坚持“研究真问题、真解决问题”。通过持续创新,解决了“时速380公里高铁动车组用低烟无卤阻燃线缆材料”及“磁悬浮与航天电磁弹射装备用线缆材料”的关键技术问题,主持开发的材料已成功应用于CR450等多种动车组车型,并在“时速600公里磁悬浮列车”、“磁悬浮推进系统”中得到应用,助力我国首列低真空管道高速飞车试运行。同时开发了具有自主知识产权的复杂严苛环境服役食品接触材料,满足了《新型单警装备设计定性实验大纲》和《19边防巡逻多功能水壶规范要求》等标准的要求并正式服役。

近5年,王平在国内外学术期刊上发表研究论文60余篇。申请发明专利54件,授权中国发明29件、美国发明专利1件,获安徽省科学技术二等奖4项(1/8、1/8、3/8、5/8)、日内瓦国际发明奖1项,主持制定国家标准1件,出版学术专著1部。主持国家自然科学基金1项、安徽省高校“杰出青年”科研项目1项、安徽省“优青”项目1项、安徽省重大科技专项2项、安徽省高校重大科研项目2项及企业委托课题20余项。同时,他注重技术转移与科技成果转化,赋权转化落地了学校首个科技型企业——“安徽善建新材料有限责任公司”,并顺利完成了系列产品的规模化生产。

教书育人:循理启智,注重实践

在教学与科研的双重赛道上,王平走出了“科研反哺教学、成果服务产业”的创新之路。创新采用“形象教学法”,将晦涩的专业知识转化为科研案例,激发学生学习兴趣和对专业的热爱,积极引导本科生参与科研一线,并在TOP期刊上发表研究论文10余篇。

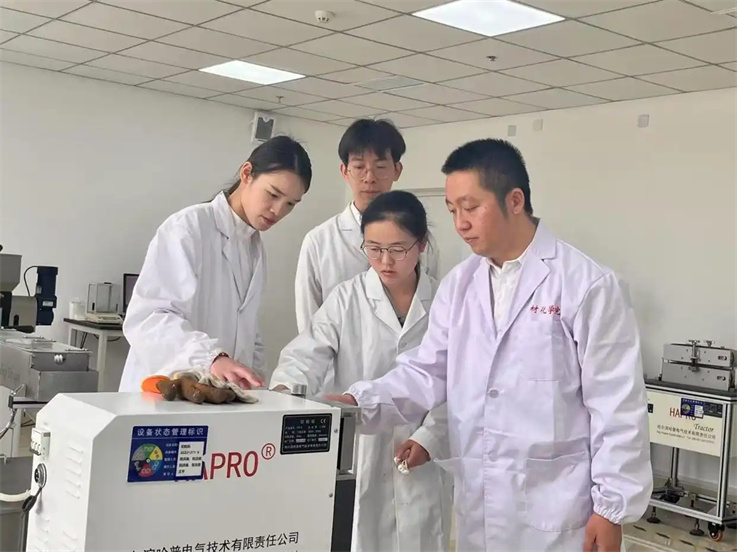

在研究生培养方面,创新实行研究生培养“过程前置”和“持续提升”机制,培养研究生在“学习-实践-总结-提升”的过程中形成自主发现、解决问题的能力。迄今为止指导毕业的研究生均为安徽省优秀毕业生或校优秀毕业生。并且积极引导学生参与创新创业大赛,指导学生连续在“大学生创新大赛”、“挑战杯”、“青苗杯”等大赛中屡获金奖和银奖。为高分子学科领域培育出一批优秀人才的同时,获安徽省教学成果奖一等奖1次,二等奖1次,三等奖2次。

培育团队:垂范开道,勇当先锋

在科研团队建设实践中,王平同志以身作则,个人年均科研工作时长超4500小时,深夜实验室灯光成为团队“无声的动员令”,既做实验室里的“拼命三郎”,更当团队成长的“精神灯塔”。在日常的科研工作中主动公开实验记录本和工作日志,用严谨治学态度树立学术规范标杆。常态化开展“学术家庭日”亲子活动,形成有温度、有活力的科研共同体。塑造“用科研回馈社会”的团队价值观。2024年成功与安徽华菱集团共建“特种电线电缆国家地方联合工程研究中心”,为学校新增了国家级平台,并成为入驻学校“科研特区”的首个团队。

王平教授用实际行动诠释着新时代青年的使命与担当。几年来,他的教学和科研成果产生了广泛的社会影响,为推动学科、产业和经济社会发展做出了积极贡献。

(作者:刘浩;一审:李刚;二审:何世明;三审:孙长城 万华)